Allgemeine Informationen

Definition

- Erkrankung der Gallenwege, die auf Konkrementen in der Gallenblase oder dem Ductus choledochus beruht.1

- Infolge von Gallensteinen kann es zu Komplikationen wie Entzündungen oder einer Okklusion von Gallen- oder Pankreasgang kommen:

- Cholezystitis

- Choledocholithiasis

- Cholangitis

- biliäre akute Pankreatitis.

Häufigkeit

- Prävalenz

- Die Prävalenz nimmt mit dem Alter zu und beträgt 5 % bei 20- bis 30-Jährigen sowie 40 % bei 60- bis 70-Jährigen.

Nur bei wenigen der Betroffenen geht eine Cholelithiasis mit Symptomen einher.2 DieBisPrävalenzzuzeigt deutliche geografische Unterschiede, am höchsten ist sie in Amerika (20–40%),gefolgtder europäischen Bevölkerung sind vonEuropaeinem(10–12Gallensteinleiden betroffen.3%) sowie Asien und Afrika (3–5 %).EineDieStudieHälfteinderVorpommernMenschenzeigtemit nachgewiesenen Gallensteinen entwickelt im Laufe ihres Lebens einePrävalenzSymptomatik,vondie18,8eine%Therapie erfordert.34

- Bei Kindern ist eine Cholelithiasis eher selten.

- Gallensteine werden heutzutage häufiger diagnostiziert als früher, was vor allem mit der zunehmenden Anzahl von Ultraschalluntersuchungen des Bauchraums zusammenhängt.

- Die Prävalenz nimmt mit dem Alter zu und beträgt 5 % bei 20- bis 30-Jährigen sowie 40 % bei 60- bis 70-Jährigen.

- Geschlecht

- Frauen sind 3-mal häufiger betroffen als Männer.

45

- Frauen sind 3-mal häufiger betroffen als Männer.

- Hospitalisierung

- Die Cholelithiasis ist die häufigste gastroenterologische Ursache für eine Krankenhauseinweisung.4

Ätiologie und Pathogenese

Diverse Faktoren sind an der Bildung von Gallensteinen beteiligt und stehen im Zusammenhang mit jeweils verschiedenen Gallensteinformen.- Nach ihrer Zusammensetzung unterscheidet man zwei Formen von Gallensteinen:6

- Cholesterinsteine

- Pigmentsteine.6

- In den Industrienationen bestehen über 90 % der Gallensteine

enthaltenausunterschiedlich hohe Mengen an Kalzium, das beim Röntgen darstellbar istCholesterin. Die höhere Inzidenz bei Frauen beruht vor allem aufPathomechanismus derTatsache,BildungdassvonwCholesterinsteinen- Übersä

hrend einer Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für die Steinbildung besteht: Die Zusammensetzung der Galle ändert sich, sie wird lithogen, und das Kontraktionsvermögenttigung der GallenblaseistmitwährendCholesterin, wenn von derSchwangerschaftLebergeringerübermäßig viel Cholesterin sezerniert wird (im Verhältnis zu Gallensalzen und Lecithin). - Das Cholesterin setzt sich in der Gallenblase ab, unter Mitwirkung von Muzinen kommt es zur Steinbildung.

- Eine Hypomotilität der Gallenblase verstärkt den Prozess.6

- Übersä

- Pigmentsteine treten auf infolge von:6

- chronischer Hämolyse

- Zirrhose

- zystischer Fibrose

- Erkrankungen des Dünndarms

- nach bakterieller Infektion

- durch biliäre Obstruktion (entzündlich oder maligne)

- biliären Parasiten.

Cholangitis7

- Eine Cholangitis ist eine Entzündung der Gallengänge.

- Es handelt sich um eine schwerwiegende

ErkrankungKomplikation des Gallensteinleidens, die unbehandelt häufig zum Tod führt. Oft liegt der Cholangitis eine vom Darm aufsteigende Infektion zugrunde.- Voraussetzung für die Entstehung einer Entzündung ist die Obstruktion des Ductus choledochus durch Gallensteine (

Gallensteinehäufig) oder andere Faktoren (seltener), wie Neoplasma, Pankreatitis, Striktur, Fremdkörper, z. B. Endoprothese) oder ein defekter Sphinkter, inklusive postoperativer Veränderungen. - Die

Cholangitis kann nach einerERCsowie im Rahmen einersklerosierenden Cholangitisoder einer Parasiteninfektion auftreten. Bakterielle ErregeraerobE. coli,Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas (nachERC), Enterobakterien, S. faecalis

anaerobBacteroides fragilis, Clostridium perfringens

Oftmals liegt gleichzeitig eineInfektionmiterfolgtaerobeninundderanaerobenRegelBakterienaszendierendvor,durchweshalb eineAntibiotikatherapiestets beide Varianten abdecken sollteDarmbakterien.

Prädiktorendisponierende Faktoren

SchwangerschaftenHöheresausgenommenLebensalter- Weibliches Geschlecht

- Hyperkalorische,

ähneln die Risikofaktoren denen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungenkohlenhydratreiche und ballaststoffarme Ernährung sowieTyp-2-DiabetesAdipositas3, es gibt also einen Zusammenhang mit demmetabolischen Syndrom. Adipositas: Einer US-amerikanischen epidemiologischen Studie zufolge haben Menschen mit Adipositas ein um den Faktor 3,7 höheres Risiko für Gallensteine als Normalgewichtige.54FamiliäreGenetischeHäufung:Faktoren- Hormontherapie

Inin dergenanntenMenopause - Low

StudiePhospholipidwarAssociateddasCholelithiasis(LPAC)-Syndrom- Mutation

Risikodes PhospholipidtransportersfABCB4 der Leber - Fü

rhrtGallensteine beizudeneiner chronischen Cholangiopathie und begünstigt dieTeilnehmern,BildungdievoneinenCholesteringallensteinen. - Bei

Verwandterjungen1.Patient*innenGradesundmitrezidivierendenanamnestischeroderCholezytektomieintrahepatischenhatten,GallengangssteinenumistdeneineFaktorAbklärung2,2 erhöhtangezeigt.54

- Mutation

- Starker Gewichtsverlust, mehr als 1,5 kg pro Woche

- Schwangerschaft

- erhöhte Inzidenz während der Schwangerschaft

- Das Risiko erhöht sich mit jeder weiteren Schwangerschaft.

- Cholestase

- Hämolyse

- Diabetes mellitus

- Mangelnde körperliche Aktivität

38 - Gallensäuren-Malabsorption (Ileumresektion, Leberzirrhose, Colestyramin-Therapie)

- Erhöhtes Serumcholesterin oder erhöhtes LDL

6 Östrogen-Therapie bei postmenopausalen Frauen79- Möglicherweise ist regelmäßiger Alkoholkonsum mit einem niedrigeren Gallensteinrisiko assoziiert als seltener Alkoholkonsum oder Abstinenz.

3,68-9

ICPC-2

- D98 Cholezystitis/Cholelithiasis

ICD-10

- K80 Cholelithiasis

- K80.0 Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis

- K80.1 Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis

- K80.2 Gallenblasenstein ohne Cholezystitis

- K80.3 Gallengangsstein mit Cholangitis

- K80.4 Gallengangsstein mit Cholezystitis

- K80.5 Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis

- K80.8 Sonstige Cholelithiasis

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Der gesamte Abschnitt basiert, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf dieser Referenz.

810

Leitlinie: Diagnostik von Gallensteinen810

- Der Nachweis oder Ausschluss einer Cholezystolithiasis soll durch eine systematisch durchgeführte transkutane Sonografie erfolgen (II/A).

- Bei außergewöhnlicher klinischer Konstellation der Cholelithiasis sollten weitere Untersuchungen zur Abklärung einer sekundären Form der Cholelithiasis erfolgen, z.

- familiärer Häufung

- Auftreten im Kindes- und Jugendalter

- intrahepatischen

SteineSteinen - rezidivierender Choledocholithiasis.

- Besonders zu berücksichtigen sind dabei:

- hämolytische Anämie

- Gallensä

urenverlust-Syndromurenverlustsyndrom - parasitäre und bakterielle Infektionen

- genetisch bedingte Erkrankungen wie:

- Low Phospholipid Associated Cholelithiasis(LPAC)-Syndrom (ABCB4-Defizienz)

- Caroli-Syndrom

- Gilbert-Meulengracht-Syndrom

- Mukoviszidose

- myotone Dystrophien.

- Bei klinisch-anamnestischen Hinweisen auf das Vorliegen einer Choledocholithiasis sollen Bilirubin, GGT, AP, GPT (ALAT) oder GOT (ASAT) bestimmt und eine systematisch durchgeführte transabdominelle Sonografie

durchgeführtveranlasst werden (II/A). - Bei Verdacht auf intrahepatische Gallensteine ist die transkutane Sonografie die diagnostische Methode der 1. und die MRCP die Methode der 2. Wahl (III/C).

Differenzialdiagnosen

- Reizdarm

- Nierensteine

- Herzinfarkt

- Akute Pankreatitis

- Magengeschwür

- Akute Hepatitis, Typ A und Typ B

- Akute Porphyrie

- Gallenblasenpolyp

- Rechts basale Pneumonie, Pleuritis

- Akute Cholezystitis

- Cholangitis

- Appendizitis

Leitlinie: Differenzialdiagnose oder Begleiterkrankung Gallenblasenpolyp810

- In Deutschland beträgt die Prävalenz von Gallenblasenpolypen bis zu 6

- In mehreren großen Studien hatten solitäre Polypen ≥ 1

- Bei Polypen <

- Falls die

PatientenPatient*innen jedoch gleichzeitig biliäre Symptome oder weitere Risikofaktoren für eine Adenomentwicklung (Alter > - Bei Polypen >

- Bei Polypen <

- Während der Sonografie sind Gallenblasenpolypen durch Umlagern der Patient*innen von Gallenblasensteinen zu differenzieren.

- Das Vorliegen von mehr als einem Polypen spricht gegen ein Adenom und für das Vorliegen von Cholesterolpolypen.

- Wenn der Polyp im Follow-up nicht mehr nachweisbar ist, handelte es sich wahrscheinlich um einen Pseudopolypen und weitere Kontrollen sind nicht indiziert.

PatientenPatient*innen mit Cholezystolithiasis und Gallenblasenpolypen ≥

Anamnese

Symptomatische Cholelithiasis

- Zu den typischen Symptomen zählen (III):

810 - Häufig fällt es den Patient*innen schwer, ruhig zu liegen.

- Die Schmerzen treten überwiegend nachts auf.

- Häufig wird eine Gallenkolik durch eine üppige oder fette Mahlzeit ausgelöst.

- Die Kolik kann eine oder mehrere Stunden – bis zu 24 Stunden – andauern.

- Die Schmerzen sind meist nicht so einschießend und krampfartig wie bei einer Nierenkolik, sondern beginnen langsam und verstärken sich oft innerhalb von 30–60

Minutenmin schrittweise mit zunehmender Intensität, bis sie ein mehr oder weniger konstantes Niveau erreicht haben. Danach halten sie häufig etwa 6 Stunden an, ehe sie langsam wieder zurückgehen. - Der Charakter sowie Lokalisation, Ausbreitung und Intensität der Schmerzen variieren mitunter stark.4

- Ggf. Vorgeschichte einer Gallenkolik oder bekannte Gallensteine

Komplizierte Cholelithiasis

- Komplikationen können bereits mit den ersten Symptomen einer Gallensteinerkrankung auftreten.10

- Eine komplizierte Cholelithiasis liegt vor, wenn die Erkrankung mit einer Cholezystitis, Choledocholithiasis, akuten Cholangitis oder einer biliären Pankreatitis einhergeht.

- Halten die Schmerzen länger an, so kann das auf eine Komplikation hindeuten, in der Regel auf eine akute Cholezystitis.

DerFieberCharakterdeutetsowieaufLokalisation,eineAusbreitungakuteundCholezystitisIntensität der Schmerzen variieren mitunter stark.

Komplizierte Cholelithiasis

Komplikationen können bereits mit den ersten Symptomen einer Gallensteinerkrankung auftretenhin.84EineEinkompliziertebegleitenderCholelithiasis liegt vorIkterus,wennacholischedieStühleErkrankungundmitbierbraunereinerUrinCholezystitis,deuten auf eine Choledocholithiasisoder einerbiliären Pankreatitiseinhergeht.Eine Cholezystitis geht häufig in einen chronischen Zustand über: Es kommt zur Fibrosierung, die Gallenblase schrumpft und verliert ihr ursprüngliches Kontraktionsvermögenhin.

Eine Okklusion kann einen cholestatischenCholangitisIkterus7nach sich ziehen, der oft mit entfärbtem Stuhl und dunklem Urin einhergeht.

Cholangitis

Bakterielle Infektion der Gallenwege, in der Regel durch Einschleppung von Darmbakterien, als Folge von:Cholestase, z. B. durch Gallensteineeinem operativen Eingriff, z. B.Lebertransplantation.

Auch manche parasitären Erkrankungen, z. B. die Leberegelkrankheit (Fasciolose)9können mit einer Cholangitis einhergehen.Nach Auslandsaufenthalten fragen.

- Charakteristische Symptome: akute Bauchschmerzen im rechten oberen Quadranten, Schüttelfrost, Fieber sowie evtl. ein septisches Krankheitsbild mit Kreislaufstörungen und Nierenversagen

Evtlv. a.Ikterusbei älteren Personen auch Veränderungen des mentalen Status/VerwirrtheitEvtlevtl. Ikterus, bierbrauner Urin und entfärbter Stuhl.- evtl. Übelkeit und Erbrechen

Klinische Untersuchung

- Bei asymptomatischen Gallensteinen ist der Befund unauffällig.

- Während einer Gallenkolik laufen die Patient*innen oft unruhig umher, haben Schwierigkeiten still zu sitzen oder zu liegen und krümmen sich.

DieLokalerPatient*innenDruckschmerzreagieren schmerzempfindlich auf eine Palpation desim rechtenOberbauchs,obereninsbesondereQuadrantenunterhalbohnedes rechten Rippenbogens.Peritonismus- Bei Cholezystitis

DasFieber (38–39 °C)- lokale

übrigeAbwehrspannung, Peritonismus - mitunter

Abdomenparalytischer Ileus mitistFehlenweichvonund nicht druckempfindlich.Darmgeräuschen

- Bei einer

Cholezystitishaben die Patient*innenFieber(38–39 °C) und sind ruhig, eine Bauchatmung ist nicht vorhanden.Der Befund zeigt häufig einePeritonitissowie mitunter einen paralytischenIleus.

Bei einerCholedocholithiasis liegt in der Regel ein Ikterus vor.

Ergänzende Untersuchungen

Ultraschall

- Der Nachweis oder Ausschluss einer Cholezystolithiasis erfolgt primär durch die transkutane Sonografie.

810- Die Sonografie ist die sicherste, am wenigsten schmerzhafte und zugleich kosteneffektivste Untersuchungsmethode.

1011 - Erfahrene Spezialist*innen erreichen eine Sensitivität und Spezifität von über 90 %.

- in Kombination mit den klinischen Befunden: Methode der Wahl zum Nachweis oder Ausschluss der akuten Cholezystitis (III/C)

810

- Die Sonografie ist die sicherste, am wenigsten schmerzhafte und zugleich kosteneffektivste Untersuchungsmethode.

- Der anamnestisch-klinisch initiierte Nachweis oder Ausschluss einer Choledocholithiasis erfolgt transkutan sonografisch mit mäßiger diagnostischer Genauigkeit (IIa/B).

810- Steine im Ductus choledochus können schwer zu entdecken sein.

- Bei einer Cholangitis lassen sich dilatierte Gallenwege, ein Pankreastumor und in seltenen Fällen auch Gallenwegskonkremente nachweisen.

- Durch Umlagern der Patient*in sind während der Sonografie Gallensteine von Gallenblasenpolypen zu differenzieren.

810

Labortests in der Hausarztpraxis

- Erhöhte Werte für AP, GGT und Bilirubin sprechen für eine Cholestase und Steine im Gallengang.

- Weitere Parameter, die zur Abklärung einer Choledocholithiasis unerlässlich sind: GPT (ALAT) oder GOT (ASAT), Lipase

- Zur Differenzialdiagnostik einer Cholezystitis oder Cholangitis Leukozyten und CRP

Blutuntersuchungen im Krankenhaus

- Die Werte für Hb, BSG, Leukozyten, CRP, Bilirubin, AP, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, Amylase, Lipase, Kreatinin, Gerinnung werden bestimmt.

- Bei Anzeichen einer Infektion: Blutkultur, evtl. Blutgasanalyse

- Bei Bedarf wird ein präoperativer Status erstellt und die Blutgruppe der Patient*innen bestimmt.

Diagnostik bei Spezialist*innen

Bildgebende Verfahren10

ERCP

- ERC(P): endoskopisch retrograde Cholangio(pankreatiko)grafie

- Darstellung der Gallengänge mit gleichzeitiger Interventionsmöglichkeit

- MRC(P): Cholangio(pankreatiko)grafie mittels MRT

Die ERC spielt vor allem bei der präoperativen Untersuchung eine Rolle.Je nach klinischem Bild, z. B. bei einerCholangitis, kommt sie auch als unmittelbare Behandlungsmaßnahme infrage.Die Untersuchung kann um eine therapeutische endoskopische Sphinkterotomie ergänzt werden.

Die MRC ist eine spezielle Methode, mit der sich die Gallenwege in der Regel sehr detailliert darstellen lassen.- Steine in der Gallenblase und den Gallengängen sowie Obstruktionen und Dilatationen in den Gallenwegen werden mit hoher Spezifität wiedergegeben.

Oftmals kann anstelle einer diagnostischen ERC eine MRCP durchgeführt werden.11Die ERC kann somit therapeutischen Eingriffen vorbehalten bleiben, die insbesondere im Falle einerCholangitisoder bei unklaren Übereinstimmungen zwischen dem klinischen Befund und den Ergebnissen der MRCP erforderlich sind.Die Computertomografie kommt bei der Diagnose von Gallensteinen nur selten zur Anwendung, evtl. kann eine CT-Cholangiopankreatikografie (CTCP) erfolgen.

- Endoskopischer Ultraschall

- Die Endosonografie hat eine hohe Sensitivität und Spezifität, sie ist risikoarm.

- gleichwertig mit der MRC(P), in der Akutdiagnostik meist schneller verfügbar

CholezystografieDie Computertomografie kommt bei der Diagnose von Gallensteinen nur selten zur Anwendung, a. e. i. R. der Differenzialdiagnostik von Bauchschmerzen.

Leitlinie: Diagnostik in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit für eine Choledocholithiasis10

EineBeiCholezystografiePatient*innenwirdmitheutzutagehohereherWahrscheinlichkeitseltenfür das Vorliegen einer Choledocholithiasis sollte primär die ERC in therapeutischer Intention erfolgen (B, I, starker Konsens).- Bei niedriger oder mittlerer Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Choledocholithiasis soll die ERC nicht zur Diagnose oder zum Ausschluss von Gallengangsteinen eingesetzt werden (A, I, starker Konsens).

- Bei Patient*innen mit mittlerer Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Choledocholithiasis sollen eine Endosonografie oder eine MRCP durchgeführt und die Entscheidung zur Durchführung einer ERC in Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Untersuchungen getroffen werden.

- selektive ERC-Strategie: Vermeidung unnötiger ERC

- Kriterien für die Wahrscheinlichkeit einer Choledocholithiasis:

- hohe Wahrscheinlichkeit für einen Gallengangstein

- DHC > 7 mm extrahepatisch und erhöhte Cholestaseparameter/Bilirubin – oder –

- sonografischer Nachweis von Gallengangkonkrementen – oder –

- klinische und laborchemische Kriterien einer aszendierenden Cholangitis.

Nurmittlere10Wahrscheinlichkeit einer simultanen Choledocholithiasis- keine Kriterien für hohe oder niedrige Wahrscheinlichkeit

- niedrige Wahrscheinlichkeit einer simultanen Choledocholithiasis

- Gallengang normal weit (bis

%7 mm) - Gesamtbilirubin, Gamma-GT, AP, ALT bzw. AST während der

SteineaktuellensindSchmerzepisodeverkalktnicht erhöht - Fehlen von Episoden mit biliärer Pankreatitis, acholischen Stühlen und

können daher mittels Übersichtsröntgen/oderCTUrobilinogenuriedargestelltbzw.werden.Bilirubinurie in der Vorgeschichte

- Gallengang normal weit (bis

Intraoperative Diagnostik von Gallensteinen im Ductus choledochusDie Cholangiografie und die laparoskopische Sonografie sind diagnostisch gleichwertige Untersuchungsmethoden zur intraoperativen Diagnostik von Steinen im Ductus choledochus.Ein Vorteil der Ultraschalluntersuchung ist, dass auch andere pathologische Zustände diagnostiziert werden können und kein Strahlungsrisiko besteht.Intraoperative Diagnoseverfahren werden u. a. dann angewendet, wenn ein sehr hohes Risiko für Gallensteine besteht.Ob sich dadurch das Risiko für iatrogene Verletzungen des Ductus choledochus während einer Cholezystektomie reduzieren lässt, ist noch unklar.Die Choledochoskopie kann man mit einerERCund therapeutischen Maßnahmen kombinieren.

Postoperative GalleleckageMittels Ultraschall lässt sich feststellen, wo der Gallensaft austritt.Eine Szintigrafie dient dem Nachweis der Aktivität des Gallelecks.Mithilfe einerERCkann die Anatomie im Bereich des Lecks dargestellt werden. Zugleich bietet sie die Möglichkeit der Intervention in Form eines Stentings.

- hohe Wahrscheinlichkeit für einen Gallengangstein

Cholezystitis/Cholangitis, im Krankenhaus

ÄtiologischeWeitereErregerUntersuchungenEBlutkulturen- Sonografie, Endosonografie, ggf.

coli, seltener Klebsiella pneumoniae,Enterokokken, anaerobe BakterienERCP Untersuchungenbakteriologische Untersuchung der Galleevtl. Blutkulturen

Indikationen zur Krankenhauseinweisung

- Cholezystitis

- Schmerzen mit gleichzeitigem Fieber sowie Schmerzen, die länger als 24 Stunden andauern, deuten auf eine Cholezystitis hin.

- Cholangitis

- Akute Pankreatitis

- Ikterus oder der Verdacht auf Steine im Ductus choledochus

UnkontrollierbareAmbulant nicht kontrollierbare Schmerzen

Checkliste zur Überweisung

Gallensteine

Ziel der ÜberweisungUnterstützende Diagnostik? Behandlung? Sonstiges?

AnamneseBeginn und Dauer? Verlauf? Wann und wie erfolgte die Diagnose?Symptomatik? Wie häufig treten die Koliken auf?Bei einem akuten Anfall: Wie lange dauern die Schmerzen an? Welche Behandlungsmaßnahmen wurden getestet?Andere Erkrankungen von Bedeutung? Medikamente?Auswirkungen auf die Lebensqualität?

Klinische UntersuchungAllgemeinzustand der Patient*innen?Fieber?Ikterus?Zustand des Abdomens?Komplikationen:Cholezystitis?Cholangitis? Ikterus?Pankreatitis?

Ergänzende Untersuchungen

Therapie

Differenzialtherapie

- Der gesamte Abschnitt basiert, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf dieser Referenz.

810 - Gallenkolik

- In

dendermeistenMehrzahl der Fällenlle kann eineKolikGallenkolikzuhauseambulant mit Schmerzmitteln und Antiemetika behandelt werden.12 - Schmerzen, die länger als 24 Stunden anhalten oder von Fieber begleitet werden, weisen auf eine Cholezystitis hin; eine stationäre Behandlung ist dann oftmals unumgänglich.

- In

- Rezidivierende Beschwerden

- Operationsindikationen und -methoden für Cholezystolithiasis und Choledocholithiasis finden Sie im Abschnitt Operation.

- Schwangerschaft

810- Die laparoskopische Cholezystektomie kann bei dringlicher Indikation in jedem Stadium einer Schwangerschaft durchgeführt werden.

- Patientinnen, bei denen bereits im 1. Trimenon biliäre Symptome auftreten, sollten wegen erheblicher Rezidivgefahr im weiteren Verlauf ihrer Schwangerschaft frühzeitig operiert werden.

- Patientinnen mit gleichzeitig vorliegenden Gallenblasen- und Gallengangssteinen, die nach der Gallengangssanierung asymptomatisch sind, können post partum cholezystektomiert werden.

8,1310

- Asymptomatische Gallensteine

- Eine Cholezystektomie wird nicht empfohlen.

- Ausnahmen: Gallensteine > 3 cm, Gallenblasenpolypen >1 cm oder Porzellangallenblase aufgrund des erhöhten Entartungsrisikos4

- Intrahepatische Gallensteine10

- Asymptomatische intrahepatische Steine sollten nicht grundsätzlich behandelt werden (III/B).

- Bei symptomatischen intrahepatischen Steinen sollte die Therapieentscheidung patientenbezogen interdisziplinär getroffen werden (IV/B).

Empfehlungen für Patient*innen

- Gallenkoliken vorbeugen.

Medikamentöse Therapie

Gallenkolik

- Die medikamentöse Schmerztherapie sollte mit NSAR, z.

IndometacinIndometazin, erfolgen (I/B).810 - Zusätzlich können eingesetzt werden (IV/C):

810- Spasmolytika, z.

Nitroglyzerin- bei starken Schmerzen Opioide, z.

- Spasmolytika, z.

- Evtl. andere Analgetika der WHO-Stufe I, z.

810 - Evtl. Antiemetika

- NSAR lindern nicht nur Schmerzen, sondern senken im Verlauf auch das Risiko für die Entwicklung einer Cholezystitis.

14-15Wegen möglicher gastrointestinaler, kardiovaskulärer und renaler Nebenwirkungen sollten sie so kurz und so niedrig dosiert wie möglich eingesetzt werden. Das Nebenwirkungsprofil der einzelnen Substanzen und die individuellen Risiken der betroffenen Person sind zu beachten.- Diclofenac

- Hat den Vorteil eines relativ frühen Wirkeintritts und seine Wirksamkeit in der Behandlung von Gallensteinen ist gut dokumentiert.

- Ist andererseits mit einem relativ hohen Risiko

1613 für Herz-Kreislauf-Ereignisse behaftet (relatives Risiko Myokardinfarkt: 1,38)1613-1714 und sollte zumindest bei Risikopatient*innen gemieden werden. Das gilt besonders für die parenterale Applikation. - Die

einmaligebevorzugteAnwendungApplikationsformvonistintramuskuläremp. o., z. B. 50 mg 2–3 Tbl/d. - alternativ Diclofenac

sollte100aufmgPatient*innensupp.ohne Risikofaktoren beschränkt werden, bei denen eine schnelle Schmerzlinderung erforderlich ist und die nicht mit anderen Mitteln erreicht werden kann(1 x tgl.) - relatives Risiko für gastrointestinale Komplikationen: 3,34

1613

IndometacinIndometazin- z. B. 50 mg 1–1–1 p. o. für Erwachsene

- alternativ 100 mg supp. 1 x tgl.

- Erwies sich in kontrollierten Studien als wirksam in der Behandlung von Gallenkoliken und obstruktiver Cholezystitis.

- Flutet bei oraler Applikation etwas langsamer an als Diclofenac.

Ist auch als Suppositorium verfügbar.- relatives Risiko für gastrointestinale Komplikationen: 4,14

1613 - relatives Risiko für kardiale Komplikationen: 1,55

1815

- Diclofenac

- Metamizol

Erwiesz. B.sich500 mgin1–1–1einerp. o.einfachfürverblindeten,Erwachsenerandomisiert-kontrolliertenoderStudie1 gini. v.der Behandlung von Gallenkolikenlangsam alswirksam.19Kurzinfusion (Cave Blutdruckabfall, allergische Reaktionen)- Sollte wegen möglicher lebensbedrohlicher Blutdruckabfälle nicht bei Patient*innen mit Hypotonie verordnet werden.

2016 - Bei längerer Anwendung sind wegen des Agranulozytoserisikos regelmäßige Blutbildkontrollen erforderlich.

2117 - Weitere seltene, aber schwere Nebenwirkungen wie allergischer Schock oder schwere Hautreaktionen wurden berichtet.

- Opioide

- Pethidin oder Buprenorphin eignen sich besser als Morphin, weil sie den Sphinkter Oddi weniger stark kontrahieren.

- z. B. Pethidin 25–50 mg i. v. als Einzeldosis (ED) oder 25–150 mg p. o. (10–60 Tropfen) als ED, Tageshöchstdosis 500 mg18

- N-Butylscopolamin19

WegenSenktdesdenhohenTonusAbhängigkeitspotenzialsder glatten Muskulatur im Magen-Darm-Trakt.- Die orale Bioverfügbarkeit ist sehr gering.

- Dosierung

- 10–20 mg p. o. als ED,

besondersbisbeizu 3 x tgl. - 20–40 mg langsam i.

Applikationals Einzeldosis,mTageshöglichstchstdosisniedrig dosiert, nur kurzfristig und nicht bei Patient*innen mit Suchterkrankungen oder erhöhtem Abhängigkeitsrisiko einsetzen.100 mg

- 10–20 mg p. o. als ED,

- Linderung von Übelkeit

- Metoclopramid

- z. B. 10 mg 1–1–1 p. o. für Erwachsene

- Nebenwirkungen: extrapyramidale Bewegungsstörungen, akute Dystonie, Unruhezustände und Dysphorie

- Kinder sind besonders anfällig für diese Nebenwirkungen.

- Um das Risiko für Nebenwirkungen möglichst gering zu halten, sollte Metoclopramid nur zur Kurzzeitbehandlung, max. 5 Tage lang, eingesetzt werden. Damit entfällt die längerfristige Behandlung von Übelkeit, etwa bei chronischen Erkrankungen, als Anwendungsgebiet für Metoclopramid.

2220

- Metoclopramid

- Beispielschema für die Hausarztpraxis

- leichtere Gallenkoliken

- Diclofenac oral oder supp plus N-Butylscopolamin 10 mg 1–1–1 oral – oder –

- Metamizol 500 mg 1–1–1 oral plus N-Butylscopolamin 10 mg 1–1–1 oral

- starke Gallenkoliken

- Metamizol 1 g plus N-Butylscopolamin 20 mg i. v. langsam als Kurzinfusion

- falls nicht ausreichend: zusätzlich Pethidin 25 mg langsam i. v.

- leichtere Gallenkoliken

Cholezystitis/Cholangitis, im Krankenhaus

- Antimikrobielle Therapie

810- Bei akuter Cholezystitis mit Zeichen der Sepsis, Cholangitis, Abszess oder Perforation sollen unverzüglich Antibiotika verabreicht werden (II/A).

- Ob eine Antibiotikatherapie auch bei bei unkomplizierter Cholezystitis erfolgen sollte, ist strittig.4

Litholyse810

- Die Litholyse mit Ursodeoxycholsäure (UDCA) kann in Einzelfällen bei symptomatischen Gallensteinen mit kleinen, mutmaßlich aus Cholesterin bestehenden Steinen oder Gallenblasen-Sludge durchgeführt werden (Ia/A).

Machen Sie dieDie Patient*innen sollten insbesondere auf das hohe Rezidivsteinrisiko sowie auf die Möglichkeit der kurativen Cholezystektomieaufmerksaminformiert werden.

- Die Litholyse mit UDCA eignet sich für die Behandlung kleiner (≤

- In einer Gallenblase, die sich laut Sonografie gut kontrahiert (Ib).

- Als Dosis werden mindestens 10

- Die Therapie sollte nach sonografisch verifizierter Steinfreiheit noch für 3 Monate fortgesetzt werden.

- Die Litholyse mit Methyl-Ter-Butyl-Ether (MTBE) zur Behandlung von Gallenblasensteinen ist obsolet (IV).

Operation

- Bei

einerasymptomatischenunkompliziertenGallensteinenCholelithiasisist keine Cholezystektomie indiziert.10- Ausnahmen: Gallensteine >

besteht3 cm, Gallenblasenpolypen > 1 cm oder Poerzellangallenblase aufgrund des erhöhten Entartungsrisikos4

- Ausnahmen: Gallensteine >

- Bei symptomatischem Gallensteinleiden ist die

BehandlungCholezystektomieausindiziert.- Die

einerTherapieziele der Cholezystektomie bestehen in:10

- Verhinderung oder

ausschließlicherVerminderungObservation.erneuterBislangbiliärerdeutetSchmerzen - Verhinderung

nichtsspätererdaraufoderhinBeseitigung bestehender Komplikationen der Cholezystolithiasis - Prävention des Gallenblasenkarzinoms bei Patient*innen mit

hohem Risiko (multiple Steine,dassSteineeine> 3 cm,CholezystektomiePorzellangallenblase, Polyp > 1 cm)

- Verhinderung oder

- Nach erstmaliger Symptomatik entwickelt mehr als die Hälfte der Patient*innen im weiteren Verlauf neuerliche Schmerzattacken.

- Die jährliche Komplikationsrate symptomatischer Gallenblasensteine beträgt 1–3 %, bei asymptomatischen

Gallensteinen für die PatientSteinträger*innenvonjedochNutzennurist0,1–0,3 %.234

- Die

Leitlinie: Indikationen zur Cholezystektomie810

- Bei unkomplizierter Cholezystolithiasis mit charakteristischen biliären Schmerzen sollte eine Cholezystektomie erfolgen (I/B).

- Gallenblasen-Sludge ist in der Lage, gleiche Beschwerden wie Gallensteine selbst zu verursachen (akute Cholezystitis, biliäre Pankreatitis u.

- Gallenblasen-Sludge ist in der Lage, gleiche Beschwerden wie Gallensteine selbst zu verursachen (akute Cholezystitis, biliäre Pankreatitis u.

- Die asymptomatische Cholezystolithiasis ist in der Regel keine Indikation zur Cholezystektomie (III). Dabei gelten folgende Ausnahmen:

- Asymptomatische Patient*innen mit Porzellangallenblase (gilt als Präkanzerose) sollten cholezystektomiert werden (III/B).

- Bei asymptomatischen Patient*innen mit Gallenblasensteinen >

- erhöhtes Risiko für ein Gallenblasenkarzinom ab einer Gallensteingröße >

.

- erhöhtes Risiko für ein Gallenblasenkarzinom ab einer Gallensteingröße >

- Patient*innen mit Cholezystolithiasis und Gallenblasenpolypen ≥

- Im Rahmen größerer malresorptiver Eingriffe am Dünndarm kann eine simultane Cholezystektomie auch bei asymptomatischen Steinen vorgenommen werden (III/C).

- Akute Cholezystitis

- Akute Gallensteinkomplikationen wie Cholangitis oder Pankreatitis

24- Mitunter kann im Vorfeld der Cholezystektomie eine ERC mit Papillotomie sowie evtl. Zertrümmerung und Entfernung der Steine erforderlich sein.

Methode

- Die laparoskopische Cholezystektomie ist die Standardtherapie für die symptomatische Cholezystolithiasis (Ia/A).

810- Verglichen mit einem offenen Eingriff ist die laparoskopische Operationstechnik mit einem kürzeren Krankenhausaufenthalt verbunden und führt zu einer schnelleren Genesung.

- Ist in den Händen von erfahrenen Chirurg*innen genauso sicher wie ein offener Eingriff.

- Hinsichtlich des Behandlungsergebnisses und der Komplikationen sind beide Methoden ungefähr gleichwertig.

2522-2623 - Schmerzen und Narbenbildung sind in der Regel geringer, der Krankenhausaufenthalt und die Rekonvaleszenz sind ebenfalls kürzer.

Dexamethason präoperativ scheint die postoperative Übelkeit zu verringern.27

- Hinsichtlich des Behandlungsergebnisses und der Komplikationen sind beide Methoden ungefähr gleichwertig.

- Im Einzelfall muss während einer laparoskopischen Cholezystektomie zur offenen Chirurgie gewechselt werden.

- Die laparoskopische Cholezystektomie sollte in einer 4-Trokar-Technik durchgeführt werden.10

- Operationstechniken mit einer reduzierten Anzahl an Zugängen sind derzeit keine Standardtechniken, sind jedoch bei ausreichender Expertise in erfahrenen Zentren möglich.10

- Das Risiko für schwerwiegende Komplikationen, z.

ZeitigDieauftretendeelektivepostoperativelaparoskopischeSchmerzenCholezystektomiesindkannnichtbeiungewöhnlich, 85–90 % derausgewählten Patient*innensindambulantjedochdurchgeführteinigewerdenZeit(0,nachII,derstarkerOperation symptomfreiKonsens).

Der Eingriff erfolgt immer häufiger ambulant.10

Nach der OP

- Die Cholezystektomie führt bei 90 % aller Patient*innen zum Ausbleiben weiterer Koliken.

- Oberbauchbeschwerden können sich infolge einer Cholezystektomie sowohl verbessern als auch verschlechtern oder neu hinzukommen.

- Krankschreibung nach einem laparoskopischen Eingriff

- Eine längere Schonzeit (Krankschreibung) von mehr als 2–4 Tagen ist nach einer unkomplizierten laparoskopischen Cholezystektomie bei ansonsten gesunden Patient*innen in der Regel nicht notwendig.

- Bei einigen Patient*innen können Schmerzen und Müdigkeit allerdings dazu beitragen, dass die Genesung mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Endoskopische Intervention

Biliäre Pankreatitis

- Der gesamte Abschnitt basiert auf

diesendieserReferenzenReferenz.8,1310 - Liegt bei akuter Pankreatitis eine der folgenden Situationen vor, dann soll primär eine ERC mit therapeutischer Zielsetzung erfolgen

.:810- Nachweis von Gallengangssteinen in der primären Bildgebung

- Gallengangsverschluss

- Cholangitis.

- In allen anderen Fällen soll primär eine Endosonografie oder eine MRCP erfolgen, um die ERC-Indikation zu klären (II/A).

8

Cholezystolithiasis

Operationsindikation

Koliken, die so stark sind, dass die Patienten selbst eine Operation wünschen.VorangegangeneCholezystitisund GallensteinbeschwerdenBiliärePankreatitis, bei der keine Papillotomie durchgeführt wurde.Eine elektive Operation sollte erfolgen, sobald die Patient*innen beschwerdefrei sind, entweder vor Entlassung aus dem Krankenhaus oder ambulant innerhalb von 1 Woche.Steine im Gallengang (d. h. eine Cholelithiasis, bei der der klinische Befund dafür spricht, dass Steine aus der Gallenblase in den Gallengang gelangt sind, dieERCaber negativ ausfällt) sollten innerhalb 1 Woche operiert werden.Keine routinemäßige Cholezystektomie nach PapillotomieNur in 15 % der Fälle ist eine spätere Cholezystektomie aufgrund von symptomgebenden Steinen in der Gallenblase erforderlich.

Patient*innen mitCholezystolithiasisund Gallenblasenpolypen ≥ 1 cm sollten unabhängig von der Symptomatik cholezystektomiert werden.810

Laparoskopische OperationstechnikCholangitis

DieEineLaparoskopieendoskopischeistTherapie der Obstruktion (Steinextraktion oder Drainage) soll inderAbhängigkeitRegel vorzuziehen.

Weitere Therapien

Aufgrundvon derschlechterenDringlichkeitLangzeitergebnissesohatraschsichwiediemöglich,extrakorporalebeiStoßwellenlithotripsie (ESWL)Zeichen derGallenblasensteineSepsisimunverzüglich,Vergleich zur laparoskopischen Cholezystektomie nicht bewährterfolgen (IIaI/A).810- Gelingt dies nicht, sollen alternative interventionelle Verfahren oder ein chirurgisches Vorgehen erwogen werden.10

Choledocholithiasis

Leitlinie: Diagnostik und Behandlung von GallensteinenGallengangssteinen810

Indikationen

- Symptomatische Gallengangssteine sollen behandelt werden (III/B).

- Die Therapie asymptomatischer Gallengangsteine sollte erwogen werden (II/B).

- Bei Patient*innen mit gleichzeitig vorliegenden Gallenblasen- und Gallengangssteinen sollte ein therapeutisches Splitting (zweizeitig endoskopisch und chirurgisch) erfolgen (I/B).

- In Zentren mit hoher Expertise kann alternativ eine laparoskopische Cholezystektomie mit laparoskopischer Choledochusrevision erfolgen (Ib).

Behandlungsprinzipien

- Vor endoskopischer transpapillärer Steinextraktion soll eine Papillotomie durchgeführt werden (I/A).

- Zur Erweiterung der Papillotomie kann bei großen Gallengangsteinen zur Verbesserung der Steinextraktion eine endoskopische papilläre Ballondilatation (EPBD) durchgeführt werden (I/C).

- Bei Misslingen (auch unter Einsatz der mechanischen Lithotripsie oder der endoskopischen Ballondilatation) der endoskopischen Steinextraktion sollten als adjuvante Lithotripsieverfahren eingesetzt werden (III/C):

- extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL)

- intrakorporale Laserlithotripsie

- elektrohydraulische Lithotripsie (EHL).

- Bei gleichzeitiger Cholezystolithiasis soll die chirurgische Alternative interdisziplinär besprochen werden (III/B).

- Falls die endoskopische transpapilläre Therapie nicht gelingt und eine chirurgische Therapie nicht sinnvoll ist, sollte bei symptomatischen Patient*innen eine perkutan-transhepatische Gallengangsteinbehandlung durchgeführt werden (III/B).

- Bei multimorbiden Patient*innen kann alternativ die transpapilläre Einlage einer Endoprothese erfolgen (I/B).

- Nach erfolgreicher endoskopischer Gallengangssanierung sollte bei Cholezystolithiasis unter Risikoabwägung möglichst innerhalb von 72 Stunden cholezystektomiert werden (I/B).

- Eine funktionstüchtige steinfreie Gallenblase kann belassen werden (I/B).

Schwangerschaft

- Symptomatische Gallengangsteine sollten auch in der Schwangerschaft durch endoskopische Papillotomie und Steinextraktion therapiert werden (III/B).

- Falls eine Verwendung von Röntgenstrahlen erforderlich ist, stellt diese bei vorherigem Nachweis von Gallengangsteinen unter Beachtung der Strahlenschutzrichtlinien auch im 1. Trimenon keine absolute Kontraindikation dar (IV).

CholangitisWeitere Therapien

SieheESWL- Aufgrund

ArtikelderPrimärschlechterensklerosierendeLangzeitergebnisseCholangitishat sich die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (PSCESWL). EineantibiotischederTherapieGallenblasensteinesollimunverzüglichVergleichbegonnenzurwerdenlaparoskopischen Cholezystektomie nicht bewährt (IbIIa/A).810Eine endoskopische Therapie der Obstruktion (Steinextraktion oder Drainage) soll in Abhängigkeit von der Dringlichkeit so rasch wie möglich, bei Zeichen derSepsisunverzüglich, erfolgen (I/A).8Gelingt dies nicht, sollen alternative interventionelle Verfahren oder ein chirurgisches Vorgehen erwogen werden.8

Behandlung bei septischemSchockgenerell intensivmedizinische Betreuung, inklusive Analgetika und Ausgleich des Flüssigkeits- und ElektrolythaushaltsAntibioseMonitoring von Diurese und Vitalparametern

Intrahepatische GallensteineDer gesamte Abschnitt basiert auf dieser Referenz.8Asymptomatische intrahepatische Steine sollten nicht grundsätzlich behandelt werden (III/B).Bei symptomatischen intrahepatischen Steinen sollte die Therapieentscheidung patientenbezogen interdisziplinär getroffen werden (IV/B).

Prophylaxe – Gallensteinen vorbeugen

Leitlinie: Prävention von Gallensteinen

810- Lebensstilfaktoren

- Regelmäßige körperliche Aktivität und bedarfsgerechte Ernährung zur Erhaltung eines möglichst normalen Körpergewichts können der Entwicklung von Cholesteringallenblasensteinen und biliären Symptomen vorbeugen (III).

- Medikamentöse Prävention

- Eine generelle pharmakologische Prävention von Gallensteinen wird nicht empfohlen.

- Ausnahmen

- Bei hohem Risiko zur Bildung von Gallenblasen-Sludge oder -steinen (z. B. infolge von Gewichtsreduktion durch Reduktionsdiät oder nach

AdipositaschirurgieAdipositaschirurgie) wird das Steinrisiko durch eine zeitlich begrenzte Prophylaxe mit Ursodeoxycholsäure vermindert (I). - Bei klinischer Diagnose eines Low-Phospholipid-Associated-Cholelithiasis(LPAC)-Syndroms – mit oder ohne Diagnosesicherung im ABCB-4-Gentest – sollte eine Therapie mit Ursodeoxycholsäure begonnen werden.

- Bei hohem Risiko zur Bildung von Gallenblasen-Sludge oder -steinen (z. B. infolge von Gewichtsreduktion durch Reduktionsdiät oder nach

- Zur medikamentösen Prävention von Gallengangsteinen kann keine Empfehlung ausgesprochen werden.

- Zur medikamentösen Prävention der Okklusion von Gallengangstents kann keine Empfehlung ausgesprochen werden.

- Hormontherapie

- Bei der Nutzen-Risiko-Abwägung einer östrogenbasierten Hormontherapie soll das erhöhte Risiko für Gallenblasensteine und biliäre Symptome berücksichtigt werden (I/A).

- Es gibt keine gesicherte medikamentöse Prävention der Entstehung von Rezidivsteinen in den Gallengängen (III/C).

- Adipositas und Dyslipidämie vermeiden.

- Bei stark übergewichtigen Frauen ist das Risiko einer symptomatischen Cholelithiasis bis zu 6-mal höher.

- Bei Übergewicht im Kindesalter (unter 18 Jahren) verdoppelt sich das Risiko für Gallensteine.

- Eine hohe Kalorienzufuhr verdoppelt das Risiko für die Bildung von Gallensteinen (unabhängig vom Gewicht).

- Eine Langzeitbehandlung mit Statinen (aufgrund anderer Indikationen) scheint das Risiko für Gallensteine und Cholezystektomie zu verringern.

2824- Die Datenlage ist jedoch nicht ausreichend, um daraus eine generelle Empfehlung abzuleiten.

810

- Die Datenlage ist jedoch nicht ausreichend, um daraus eine generelle Empfehlung abzuleiten.

- In Situationen, die infolge Gewichtsreduktion mit hohem Risiko zur Bildung von Gallenblasensteinen einhergehen, z.

AdipositaschirurgieAdipositaschirurgie, kann das Steinrisiko durch UDCA vermindert werden (Ib).810- Dosierungen von mindestens 500

- Die Therapie soll über mindestens 4 Monate bis zur Gewichtsstabilisierung fortgeführt werden.

- Dosierungen von mindestens 500

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Asymptomatische Gallensteine kommen häufig vor.

- Sie werden oftmals zufällig entdeckt.

InnerhalbDievonHälfte20derJahrenMenschenführenmit nachgewiesenen Gallensteinen entwickelt im Laufe ihres Lebens eine Symptomatik, dieGallensteine bei etwa 20 % der Betroffenen zu Symptomen.Das jährliche Risiko füreinesymptomatischeTherapieCholelithiasis liegt demnach bei 1 %erfordert.4

- Rufen die Gallensteine Symptome hervor, ist das Risiko einer erneuten Gallenkolik hoch; das jährliche Risiko für Komplikationen beträgt 1–

23 %.4 - Zwar ist die Inzidenz von Gallensteinen während der Schwangerschaft erhöht, in vielen Fällen verschwinden die Steine nach der Entbindung allerdings spontan, ohne Symptome hervorzurufen.

Komplikationen

- Cholezystitis

- Cholestase und Ikterus

- Cholangitis

- Pankreatitis

- Beschwerden nach Cholezystektomie

Akute Cholezystitis

- Zu den Symptomen zählen Schmerzen im rechten Oberbauch

(Regio hypochondriaca dextra), Fieber,Anorexie,Übelkeit und Erbrechen. - Die Diagnose erfolgt anhand der klinischen Symptomatik – der Bereich rund um die Gallenblase ist bei Palpation druckempfindlich – und

/odermittels Sonografie. - Die medikamentöse Behandlung erfolgt – falls eine frühzeitige Cholezystektomie nicht stattfinden kann – i.

Ampicillin(Beta-Lactamase-Inhibitor), Acylaminopenicillin/BLI (Beta-Lactamase-Inhibitor), alternativ CephalosporinCephalosporinen,der Gruppen 3 und 4 in Kombination mit Metronidazol.25 - Zu den möglichen Komplikationen zählen ein Gallenblasenempyem, eine Cholangitis, eine Sepsis und eine Perforation mit Peritonitis.

- Ohne Operation besteht ein hohes Rezidivrisiko (30–40 % innerhalb von 1–2 Jahren).

Eine Operation kommt entweder in der akuten Phase innerhalb von 5 Tagen infrage oder etwa 3 Monate danach in einer Phase mit geringer Krankheitsaktivität.Zwei randomisiert-kontrollierte Studien aus Norwegen an Patient*innen mit Gallensteinen oderCholezystitiszeigen allerdings, dass 55 % der Betroffenen, die eine konservative Behandlung erhielten, innerhalb der 14-jährigen Nachbeobachtungszeit nicht operiert werden mussten.29

Akute biliäre Pankreatitis

- Der Krankheitsverlauf ist häufig unkompliziert.

Etwa 2080–85 % der FälleweisenmiteineleichterschwerebisVerlaufsformmittelschwereaufPankreatitis, 15–20 % mit schwerer Pankreatitis mit signifikanter Morbidität undverursachen 95 % der Gesamt-Mortalität.3026

- Auch bei ein- und derselben Patient*in können mehrere Exazerbationen einen unterschiedlichen Verlauf zeigen. Auf eine leichte kann also ebenso eine schwere, lebensbedrohliche Exazerbation folgen.

OhneNachprophylaktischebiliärerBehandlungakuterbeträgtPankreatitisdassollteRezidivrisikoeine30–63Cholezystektomie durchgeführt werden,%um eine rezidivierende Pankreatitis, Gallenwegsobstruktion, Koliken und vergesellschaftete Cholangitis zu vermeiden.31-3227Rezidive können bereits nach wenigen Wochen auftreten.31-32Nach einer Sanierung der Gallenwege kommt es nur selten zu einer erneuten Erkrankung.

Komplikationen nach Cholezystektomie

- In 80–90 % der Fälle lassen sich zufriedenstellende Behandlungsergebnisse erzielen.

InPostoperativedenKomplikationenübrigennachFällenelektiverkannCholezystektomie- Wundheilungsstörung 1,7–2 %

- Galleleck 0,2–0,5 %

- Blutung

- Abszess4

- Gallengangsverletzungen können mittels ERC oder MRC diagnostiziert und behandelt werden.

- Teilweise kommt es auch nach Entfernug der Gallenblase noch zu unterschiedlich stark ausgeprägten Problemen wie Dyspepsie, uncharakteristischen Magenschmerzen

,und gallenkolikähnlichen SchmerzanfällenundCholangitidenkommen.OpioideHalteneinschließlichdieseCodeinmehrkönnenalssolche3SchmerzattackenMonateauslösenan, werden sie als Postcholezystektomie-Syndrom bezeichnet.

- Eine Dysfunktion des Sphinkter oddi wird bei einem Teil der Patient*innen angenommen, eine endoskopische Sphinkterotomie ist dann die Therapie der Wahl.28

ZuVerbleibendedenGallengangssteinehäufigstensolltenKomplikationen zählen Blutungenlabordiagnostisch undLäsionenbildgebendin umliegenden Organen, insbesondere im Bereich des Ductus choledochus und des Ductus hepaticus.Gallengangsverletzungen können mittelsERCoder MRC diagnostiziertausgeschlossen werden.Zu den relevanten Differenzialdiagnosen zählenUlcus pepticum,Reflux,Ösophagitisund dasReizdarmsyndrom.Therapie- ggf. Umstellung auf fettärmere Diät

Prognose

- Jährliches Komplikationsrisiko bei symptomatischen Gallensteinen: 1–

23 % - Die akute Gallenstein-Pankreatitis weist ein Mortalitätsrisiko

von bis zu 10–155 % auf, bei schwerer Pankreatitis steigt das Mortalitätsrisiko auf 25–30 %.3029

Verlaufskontrolle

- Bei neuerlichen Symptomen nach erfolgreicher primär konservativer Therapie sollte eine erneute Diagnostik mit klinischer Untersuchung, Sonografie

durchgeführtundwerdenLabor(IV)erfolgen zum Ausschluss von Komplikationen.- Bei symptomatischem

SteinrezidivSteinen ist in der Regel die Cholezystektomie indiziert. - Bei asymptomatischen Patient*innen ist der Nutzen von Kontrolluntersuchungen nicht belegt.

- Bei symptomatischem

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

- Gallensteine

- Gallenblasenentzündung (Cholezystitis)

Laparoskopische Gallenoperation (Cholezystektomie)

Illustrationen

Gallenblase und Bauchspeicheldrüse

Gallenblase und Bauchspeicheldrüse Gallenblase und Gallenwege

Gallenblase und Gallenwege

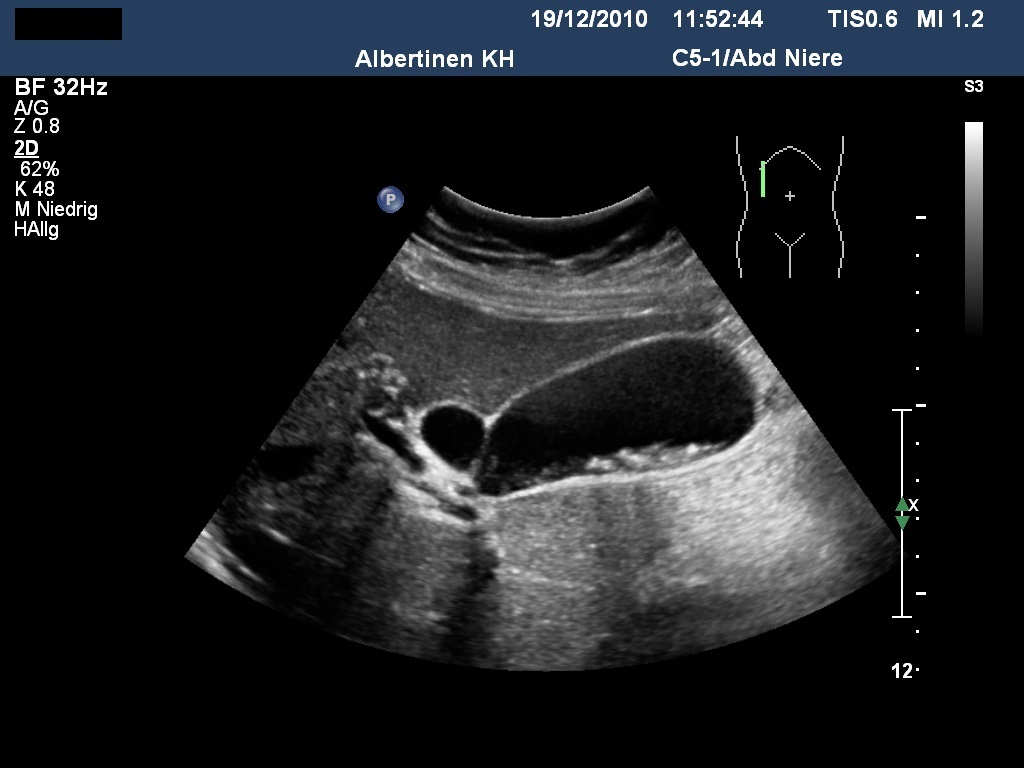

Sonografie: Cholezystolithiasismit zwei größeren Gallenblasenkonkrementen in einer postprandial kontrahierten Gallenblase(mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e.V., Hamburg). Sonografie: Cholezystolithiasis

Sonografie: Cholezystolithiasismit kleinen Gallenblasenkonkrementen in unauffälliger Gallenblase(mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e.V., Hamburg). ERCP

ERCPQuellen

Leitlinien

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Diagnostik und Therapie von Gallensteinen. AWMF-Leitlinie Nr. 021-008. S3, Stand 2017 (abgelaufen). www.awmf.org

- NICE (UK). Gallstone disease: diagnosis and initial management. NICE guidelines [CG188] Published date: October 2014. www.nice.org.uk

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Pankreatitis. AWMF-Leitlinie Nr. 021-003. S3, Stand 2021. www.awmf.org

Literatur

- Bellows CF, Berger DH, Crass RA. Management of gallstones. Am Fam Physician 2005; 72: 637-42. PubMed

- Stinton LM, Shaffer EA. Epidemiology of gallbladder disease: cholelithiasis and cancer. Gut Liver 2012;6:172-187. PubMed

VölzkeEuropeanH, Baumeister SE, Alte D et al. Independent Risk FactorsAssociation forGallstonetheFormationStudyinofatheRegionLiverwith(EASL):HighEASLCholelithiasisClinicalPrevalencePractice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones.DigestionJ2005Hepatol 2016;7165:97146–105 DOI:1081.1159/000084525DOIwww.journal-of-hepatology.eu- Gutt C, Schläfer S, Lammert F. The treatment of gallstone disease. Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 148–58. www.aerzteblatt.de

- Sun H, Tang H, Jiang S, et al. Gender and metabolic differences of gallstone diseases. World J Gastroenterol 2009;15:1886-1891. PubMed

NakeebShafferAE. Cholelithiasis (gallstones). BMJ Best Practice,ComuzzielastAGupdated Nov 22,Martin2022.LLetzter Zugriff: 2.1.23 bestpractice.bmj.com- Adler DG,

SonnenbergacuteGECholangitis,Swartz-BasileBMJ Best Practice, last updated Dec 7, 2021, letzter Zugriff 2.1.23. bestpractice.bmj.com - Völzke H, Baumeister SE, Alte D

, Kissebah AH, et al.Gallstones:IndependentgeneticsRiskversusFactorsenvironmentfor Gallstone Formation in a Region with High Cholelithiasis Prevalence.AnnDigestionSurg2005;71:97–1052002; 235DOI:842-910.1159/000084525PubMedDOI - Haldestam I, Kullman E, Borch K. Incidence and potential risk factors for gallstone disease in a generla population sample. Br J Surg 2009; 96: 1315-22. PubMed

Cirillo DJ, Wallace RB, Rodabough RJ, et al. Effect of estrogen therapy on gallbladder disease. JAMA 2005; 293: 330-9.PubMed- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Diagnostik und Behandlung von Gallensteinen. AWMF-Leitlinie Nr. 021-008. Klasse S3, Stand 2017. www.

awmfdgvs.org Popa D, Jovanovic I, Radenkovic D. Fasciola hepatica as an uncommon cause of cholangitis. Endoscopy. 2014;46 Suppl 1 UCTN:E600. PMID: 25502259PubMedde- Ross M, Brown M, McLaughlin K, et al. Emergency physician-performed ultrasound to diagnose cholelithiasis: a systematic review. Acad Emerg Med 2011;18:227-235. PubMed

Bahram M, Gaballa G. The value of pre-operative magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) in management of patients with gall stones. Int J Surg 2010;8:342-345.PubMed- Abraham S, Rivero HG, Erlikh IV, et al. Surgical and nonsurgical management of gallstones. Am Fam Physician. 2014 May 15;89(10):795-802.

PubMed Ayub K, Imada R, Slavin J. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in gallstone-associated acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2004; 4.www.ncbi.nlm.nih.govAkriviadis EA, Hatzigavriel M, Kapnias D, et al. Treatment of biliary colic with diclofenac: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Gastroenterology 1997;113:225-231 PMID: 9207282PubMedKumar A, Deed JS, Bhasin B, Kumar A, Thomas S. Comparison of the effect of diclofenac with hyoscine-N-butylbromide in the symptomatic treatment of acute biliary colic. ANZ J Surg 2004;74:573-576 PMID: 15230794PubMed- Bundesärztekammer. Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft: UAW–News International Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) im Vergleich: Risiko von Komplikationen im oberen Gastrointestinaltrakt, Herzinfarkt und Schlaganfall. Dtsch Arztebl 2013; 110(29-30): A-1447/B-1271/C-1255. www.aerzteblatt.de

- Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013; 382:769-79. PMID: 23726390 PubMed

- Arfè A, Scotti L, Varas-Lorenzo C, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. BMJ 2016; 354: i4857. doi: 10.1136/bmj.i4857. PMID: 27682515

PubMed Schmieder G, Stankov G, Zerle G. Arzneimittelforschung. 1993 Nov;43(11):1216-21. Observer-blind study with metamizole versus tramadol and butylscopolamine in acute biliary colic pain. PMID: 8292068PubMed- Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. „UAW – Aus Fehlern lernen“ Lebensbedrohliche hypotensive Reaktionen nach Metamizol. Dtsch Arztebl 2009; 106(17): A-846 / B-722 / C-702 www.akdae.de

- Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft: „Aus der UAW-Datenbank“ Agranulozytose nach Metamizol – sehr selten, aber häufiger als gedacht. Dtsch Arztebl 2011; 108(33): A-1758 / B-1498 / C-1494 www.akdae.de

- gelbe-liste. de. Pethidin. Stand 04.11.2018, Zugriff am 09.01.23. www.gelbe-liste.de

- gelbe-liste.de. Butylscopolaminiumbromid. Stand 21.11.2020. www.gelbe-liste.de

- European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide. Press release 26/07/2013 www.ema.europa.eu

ScmidtGuttMCN,DumotEnckeJMJ, Koninger J, et al.DiagnosisAcuteandcholecystitis:managementearlyofversusgallbladderdelayedcalculuscholecystectomy,diseasea multicenter randomized trial (ACDC study, NCT00447304).ScandAnnJSurgGastroenterology 20122013;47(11)258:1257-65385–93.doi:10pubmed.3109/00365521ncbi.2012nlm.704934DOIVege SSnih.Treatment of acute pancreatitis. UpToDate, last updated Oct 17, 2011UpToDategov- Dasari BV, Tan CJ, Gurusamy KS, et al.Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 3;9:CD003327. doi: 10.1002/14651858.CD003327.pub3. DOI

- Keus F, Gooszen HG, van Laarhoven CJHM. Open, small-incision, or laparoscopic cholecystectomy for patients with symptomatic cholecystolithiasis. An overview of Cochrane Hepato-Biliary Group reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD008318. DOI: 10.1002/14651858.CD008318. DOI

Feo CV, Sortini D, Ragazzi R, De Palma M, Liboni A. Randomized clinical trial of the effect of preoperative dexamethasone on nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 2006; 93: 295-9.www.ncbi.nlm.nih.gov- Bodmer M, Brauchli YB, Krähenbühl S, Jick SS, Meier CR. Statin use and risk of gallstone disease followed by cholecystectomy. JAMA 2009; 302: 2001-7. PubMed

BrazzelliBodmannMKF,CruickshankGrabeinM, Kilonzo MB, et al.ClinicalEmpfehlungeneffectivenesszurandkalkuliertencost-effectivenessparenteralenofInitialtherapiecholecystectomybakteriellercomparedErkrankungenwithbeiobservation/conservativeErwachsenen.managementChemotherforJpreventing2010;recurrent symptoms and complications in adults presenting with uncomplicated symptomatic gallstones or cholecystitis19:a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2014 Aug;18(55):1179-101, v-vi. doi: 10.3310/hta18550.DOIUnited Kingdom guidelines for the management of acute pancreatitis. Gut 1998; 42 (suppl 2): S1-13255. www.p-e-g.org- Huber W, Algül H. Therapie der akuten nekrotisierenden Pankreatitis. Internist 2019; 60: 226-234. dx.doi.org

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Pankreatitis. AWMF-Leitlinie Nr. 021-003. S3, Stand 2021. www.awmf.org

- Tarnasky PR. Post-cholecystectomy syndrome and sphincter of Oddi dysfunction: past, present and future. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 Dec;10(12):1359-1372. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Gislason H, Vetrhus M, HornAlexiou A, Sondenaa K, Søreide O, Viste A et al. Endoscopic sphincterotomy in acute gallstone pancreatitis: a prospective study of the late outcome. Eur J Surg 2001; 167: 204-8.PubMedRaraty MGT, Finch M, Neoptolemos KJP. Acutecholangitis and pancreatitis secondary to common duct stones: management updatePancreatitis.WorldBMJJBestSurgPractice,1998;last22:updated1155-61Jun 24, 2022, letzter Zugriff 3.1.23.PubMedbestpractice.bmj.com

AutorenAutor*innenThomasFranziskaM. HeimJorda, Dr. med.,WissenschaftsjournalistFachärztin für Viszeralchirurgie,FreiburgÄrztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin, KaufbeurenTerjeDieJohannessenursprüngliche Version dieses Artikels basiert auf einem entsprechenden Artikel im norwegischen hausärztlichen Online-Handbuch Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL,professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheimhttps://legehandboka.no/).

- Aufgrund