Zusammenfassung

- Definition:Multiple Ausstülpungen der Darmschleimhaut. Ursachen: Darmwandschwäche, gestörte Darmmotilität, ballaststoffarme Ernährung und genetische Prädisposition.

- Häufigkeit:Steigt mit zunehmendem Alter an, ist aber schwer zu ermessen, da die Divertikulose meist asymptomatisch verläuft, vermutlich zwischen 28–45 %.

- Symptome:Meist asymptomatisch (75–80 %). Stuhlveränderungen, linksseitige kolikartige Unterbauchschmerzen, die sich nach Abgang von Stuhl oder Blähungen bessern. Bei Divertikelblutung Abgang von hellrotem Blut.

- Befunde:Meist keine typischen Befunde.

- Diagnostik:Koloskopie.

- Therapie:Normalerweise keine Behandlung nötig; Aufklärung der Patient*innen. Bei Blutung in 10 % Blutstillung nötig, meist endoskopisch.

Allgemeine Informationen

Definition

- Diese Referenzen beziehen sich auf den gesamten Abschnitt.1-2

- Divertikulose

- erworbene Ausstülpungen der Mukosa und Submukosa durch muskelschwache Lücken der Kolonwand; häufig im Sigma, aber auch im deszendierenden Kolon lokalisiert

- asymptomatisch, per se keine Erkrankung

- Divertikelkrankheit

- bei Symptomen, einer Entzündung und/oder Komplikationen

- bei symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (SUDD) Schmerzen mit Bezug auf das divertikeltragende Segment

- Kann mit segmentaler Kolitis (SCAD) assoziiert sein (seltene endoskopisch sichtbare inflammatorische Schleimhautläsionen).

- Divertikulitis

- akute Entzündung der Darmdivertikel und angrenzender Strukturen mit Schmerzen, Fieber und Stuhlveränderungen

- Akute, komplizierte Divertikulitis

- bei Perforation, Peritonitis, Abszess- und/oder Fistelbildung

- Divertikelblutung

- meist arteriell

- Weitere Komplikationen einer Divertikelkrankheit

- chronisch komplizierte Divertikulitis, postdivertikulitische Stenose

- Siehe Tabelle Klassifikation der Divertikulitis/Divertikelkrankheit.

Häufigkeit

- Diese Referenz bezieht sich auf den gesamten Abschnitt.1

- Altersverteilung der Divertikulose

- Für westliche Industrienationen werden folgende Prävalenzen angegeben:

- ca. 13 % für Personen unter 50 Jahren

- ca. 30 % für Personen zwischen 50 und 70 Jahren

- ca. 50 % für Personen zwischen 70 und 85 Jahren

- ca. 66 % für Personen älter als 85 Jahre.

- Für westliche Industrienationen werden folgende Prävalenzen angegeben:

- Die Prävalenz der Divertikulose bzw. der Divertikelkrankheit nimmt mit dem Alter stark zu, bei aktuell stärkerer Zunahme der Inzidenz in jüngeren Altersgruppen.

- Die Hospitalisierungsrate aufgrund einer Divertikelkrankheit (Divertikulitis, Blutungen) nimmt mit dem Lebensalter zu.

- Geschlechtsverteilung bei der Divertikulose: Die Daten sind inhomogen.

- Geografische Unterschiede bei der Divertikulose/Divertikulitis

- hohe Prävalenz in den westlichen Industrienationen

- in den westlichen Industrienationen Zunahme der Hospitalisierungsrate in den letzten Jahrzehnten

- Die rechtsseitige Divertikulose unterscheidet sich von der linksseitigen Divertikulose durch geografische Verteilung, klinische Symptomatik und Verlauf (rechtsseitige Divertikel gehäuft bei Menschen asiatischer Abstammung).

- 80 % der Divertikulose-Betroffenen haben Symptome i. S. einer symptomatischen unkomplizierten Divertikelkrankheit (SUDD).

- Divertikulitis

- Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe von ca. 10 Jahren bei Divertikulose eine Divertikulitis zu entwickeln, liegt bei bis zu 4,3 %.

- Divertikelblutung2

- Divertikel sind mit 35 % die häufigste Ursache für schmerzlose untere GI-Blutungen.2

- Können bei bis zu 50 % der älteren Patient*innen mit Divertikulose auftreten.

- Divertikel sind mit 35 % die häufigste Ursache für schmerzlose untere GI-Blutungen.2

Ätiologie und Pathogenese

Ätiologie

- Symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (SUDD)1

- Pathophysiologie unklar

- Beschrieben bzw. nachgewiesen wurden:

- viszerale Hypersensitivität mit Hyperalgesie im divertikeltragenden Sigma

- Reduktion von interstitiellen Zellen von Cajal- (ICC) bzw. Gliazellen im Kolon ohne Nachweis von neuronalen Auffälligkeiten

- Erniedrigung der elektrischen Slow-Wave-Aktivität mit resultierendem verlangsamtem Transit

- Vermehrung von Nervenfasern im enterischen Nervensystem.

- Divertikelblutungen1-2

- Treten meist ohne das Vorliegen einer Divertikulitis auf und sind oft im Sigma lokalisiert.

- Blutungsquelle sind intramurale Äste der Marginalarterie im Bereich des Divertikelhalses, die aufgrund mechanischer Einwirkungen rupturieren.

- arterielle Divertikelblutungen (35 %) und Angiodysplasien (21 %)

Pathologie der Divertikulose

- Dickdarmdivertikel entstehen in typischen parallelen Reihen zwischen den Taeniae coli als Folge einer Muskelwandschwäche. Dies geschieht bevorzugt an den Durchtrittstellen der Blutgefäße (Vasa recta) in die Schleimhaut.

- Bei Herniation liegen die Vasa recta auf der Divertikelaußenseite exponiert und können verletzt werden.

- Divertikel haben normalerweise einen Durchmesser von 5–10 mm, sie können aber auch breiter als 2 cm werden.

- Häufig sind die Divertikel im Sigma und im Colon descendens (90 %) zu finden, seltener in höheren Darmabschnitten (15 %). Das gilt vor allem, im Gegensatz zu Asien, für Europa und die USA3 und für Patient*innen unter 60 Jahren.4

Prädisponierende Faktoren

- Diese Referenz bezieht sich auf den gesamten Abschnitt.1

- Divertikulose

- nicht beeinflussbare Faktoren

- Alter (Zunahme der Prävalenz der Divertikulose mit dem Alter)

- genetische Disposition (z. B. gehäuftes Vorkommen bei polyzystischer Nierenerkrankung)

- beeinflussbare Faktoren

- Konsum von rotem Fleisch (erhöht das Risiko für Divertikulose)

- ballaststoffarme Ernährung

- geringer Konsum von Vollkornprodukten, Nüssen und Hülsenfrüchten

- hoher BMI (erhöht das Risiko für Divertikulose, möglicherweise u. a. wegen des viszeralen Fettgewebes)

- körperliche Inaktivität (erhöht das Risiko für Divertikulose)

- schädlicher Gebrauch von Alkohol

- Nikotinabusus

- nicht beeinflussbare Faktoren

- Divertikelblutung, Hinweise auf erhöhtes Risiko bei:

- Hypothyreose

- Diabetes mellitus

- arterielle Hypertonie

- Hyperlipidämie

- chronische Nierenkrankheit

- Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern, Antikoagulanzien, NSAR, Paracetamol, Kortikosteroiden und Kalziumantagonisten.

ICPC-2

- D92 Divertikulose/Divertikulitis des Darms

ICD-10

- K57 Divertikulose des Darms

- K57.1 Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess

- K57.3 Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess

- K57.5 Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess

- K57.9 Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess

- K57.31 Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Die Diagnose wird anhand der Klinik und der Koloskopie mit Nachweis von Divertikeln (90 % befinden sich im Sigma oder Colon descendens) gestellt.

- Die Diagnose einer Divertikelkrankheit soll eine Klassifikation beinhalten.1

- Siehe Tabelle Klassifikation der Divertikulitis/Divertikelkrankheit.

- Die symptomatische Divertikulose (Divertikelkrankheit) ist eine Ausschlussdiagnose.

Differenzialdiagnosen

- Reizdarm

- Der Zusammenhang zwischen Reizdarmsyndrom und symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (SUDD) ist kontrovers.1-2

- SUDD kann nicht sicher vom Reizdarmsyndrom differenziert werden.

- Laut Leitlinie kann die Abgrenzung zum Reizdarm gelingen durch definierte lokale auf ein Divertikel tragendes Kolonsegment projezierbaren Druckschmerz im Gegensatz zur nicht klar lokalisierten Symptomatik beim Reizdarm.1

- Altersspektrum bei SUDD und Reizdarm unterschiedlich, Reizdarmsymptomatik eher bei jüngeren Patient*innen (20–30 Jahre)

- bei SUDD minimal erhöhte Entzündungsmarker (Calprotectin) im Stuhl

- Der Zusammenhang zwischen Reizdarmsyndrom und symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (SUDD) ist kontrovers.1-2

- Kolonkarzinom

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa)

Anamnese

- Diese Referenz bezieht sich auf den gesamten Abschnitt.1

- Divertikel sind zu 75–80 % asymptomatisch.3

Divertikelkrankheit

- Symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (SUDD) ist durch Schmerzen gekennzeichnet, die einen Bezug auf das divertikeltragende Segment haben (betrifft 20 % der Betroffenen mit Divertikulose).

- Symptomenkomplex: Bauchschmerzen, Blähungen, Stuhlgangveränderungen (Durchfall, Verstopfung)

- Flatulenz oder Stuhlentleerung bringen Erleichterung.

- Medikamenteneinnahme (erhöhtes Perforationsrisiko unter NSAR, Kortikosteroiden, Immunsuppression und Opiaten; erhöhtes Blutungsrisiko unter Thrombozytenaggregationshemmern, NSAR und Antikoagulanzien)

- Raucherstatus

- Frühere Divertikulitis

- Divertikulose kann mit segmentaler Kolitis (SCAD) assoziiert sein (selten).

- asymptomatisch oder Hämatochezie (frisches Blut im Stuhl), Diarrhö oder abdominelle Schmerzen

Divertikelblutung

- Schweregrad der Blutung

- Farbe des Blutes (hellrot)

- Risikofaktoren für prolongierte Blutungen und Rezidivblutungen (arterielle Hypertonie, Thrombozytenaggregationshemmung, Antikoagulanzien- und NSAR-Einnahme)

- Meist schmerzlos

- Blutungen setzen plötzlich und ohne vorherige Symptome ein.

Klinische Untersuchung

- Diese Referenz bezieht sich auf den gesamten Abschnitt.1

Divertikelkrankheit

- Meist kein klinischer Befund; evtl. Schmerz- und Druckempfindlichkeit im linken Unterbauch

Blutungen

- Beurteilung des Schockindexes

- Anämiezeichen

- Kardiovaskuläre Risikofaktoren und andere Komorbiditäten

- Palpation des Abdomens

- Rektale Untersuchung

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

Divertikelkrankheit

- Labor

- Calprotectin bei symptomatischer Divertikulose diskret erhöht, aber unspezifisch; nicht zum Nachweis einer SUDD geeignet, evtl. zur Abgrenzung von einem Reizdarmsyndrom

Diagnostik bei Spezialist*innen

Divertikulose

- Koloskopie

- Divertikulose häufig Zufallsbefund bei Koloskopie wegen einer anderen Fragestellung

- sichere Diagnosestellung und Gewebeentnahmen möglich

- Symptomfreie Divertikel können okkulte Blutungen verursachen, andere Blutungsquellen sollen ausgeschlossen werden.

Divertikelblutung

Indikationen zur Krankenhauseinweisung

- Patient*innen mit einer hämodynamisch relevanten Divertikelblutung und/oder mit Risikofaktoren für eine prolongierte oder starke Blutung sollten stationär aufgenommen werden.

Checkliste zur Überweisung

Divertikelkrankheit

- Zweck der Überweisung

- Bestätigung der Diagnose?

- Anamnese

- Beginn und Dauer? Verlauf? Wurde die Diagnose bereits früher gestellt: wann und wie? Bereits früherer Krankenhausaufenthalt aufgrund von Komplikationen?

- Symptomatik: Stuhlveränderungen, Schmerzen? Komplikationen: Blutung, Infektion, andere?

- Andere relevante Krankheiten? Derzeitige Medikamente?

- Werden bestehende Beschwerden derzeitig behandelt? Womit? Wirkung?

- Beeinträchtigen die Beschwerden die Lebensqualität?

- Klinische Untersuchung

- Allgemeinzustand der Patientin/des Patienten? Abdominalstatus?

- Apparative Diagnostik

- evtl. Blut im Stuhl

- Evtl. andere diagnostische Befunde, z. B. Endoskopie, CT, Ultraschall?

Therapie

Therapieziele

- Divertikulose

- Über die Erkrankung aufklären.

- Divertikelkrankheit

- Symptome und Komplikationen reduzieren.

- Divertikelblutung

- Blutung stoppen und Kreislaufversagen verhindern.

Allgemeines zur Therapie

- Diese Referenz bezieht sich auf den gesamten Abschnitt.1

Divertikelkrankheit

- Eine akute unkomplizierte Divertikelkrankheit (CDD Typ 1a und 1b) soll primär konservativ behandelt werden.

- Keine ausreichende Evidenz für die Empfehlung einer ballaststoffreichen Diät oder von Ballaststoffsupplementen in der Therapie der symptomatisch unkomplizierten Divertikelkrankheit (SUDD).

- Empfehlung zu einer ballaststoffreichen Kost aufgrund allgemeingültiger Ernährungsempfehlungen

Divertikelblutung

- Die Therapie hängt vom Umfang der Blutung und evtl. Begleiterkrankungen ab.

- endoskopische Blutstillung, ggf. Laparotomie

- Flüssigkeits- und Blutzufuhr, Sauerstoffgabe

Empfehlungen für Patient*innen

Divertikelkrankheit

- Empfehlung zu einer ballaststoffreichen Kost aufgrund allgemeingültiger Ernährungsempfehlungen1

Medikamentöse Therapie

Divertikelkrankheit

- Indikation: Behandlung von Symptomen, besonders der Schmerzen

- Mesalazin (oral, off label, keine Dosisangabe in der Leitlinie)1

- Mesalazin kann laut Leitlinie zur Behandlung von akuten Episoden der unkomplizierten Divertikelkrankheit (CDD Typ 1a) erwogen werden.

- Eine intermittierende Gabe von Mesalazin kann zur symptomatischen Verbesserung und zur Verhinderung symptomatischer Episoden bei chronischer unkomplizierter Divertikelkrankheit gegeben

werden. - Die segmentale Kolitis assoziiert mit Divertikulose (SCAD) kann mit Mesalazin behandelt werden.

- Eine Therapie der akuten und chronischen unkomplizierten Divertikelkrankheit mit Rifaximin oder mit Probiotika kann nicht empfohlen werden.1

Interventionelle oder operative Therapie

Divertikelblutung

- Häufigste Quelle für Blutungen aus dem Kolon

- In über 90 % sistieren Divertikelblutungen spontan.

- Die restlichen 10 % können lebensbedrohlich sein und müssen interventionell oder operativ behandelt werden.

Leitlinie: Intervention bei Divertikelblutung1

- Eine identifizierbare (definitive) Divertikelblutung bei der Koloskopie stellt eine Indikation zur endoskopischen Blutstillung dar.

- Bei Patient*innen mit anhaltender Blutung oder bei klinisch relevantem Blutungsrezidiv nach initialer endoskopisch erreichter Hämostase soll eine endoskopische, eine operative oder eine radiologisch-interventionelle Therapie erfolgen.

- Bei Patient*innen mit rezidivierender, hämodynamisch wirksamer Divertikelblutung und der Notwendigkeit der lebenslangen Antikoagulation kann es indiziert sein, im Intervall elektiv eine partielle Kolektomie durchzuführen.

- In der besonderen und bedrohlichen Situation, dass bei schwerer aktiver Blutung weder endoskopisch noch angiografisch eine Blutungslokalisation gelingt, ist eine chirurgische Exploration, ggf. mit Kolektomie (Absetzung am terminalen Ileum und im oberen Rektumdrittel) gerechtfertigt.

- Bei einer eindeutig lokalisierbaren, rezidivierenden oder unstillbaren Divertikelblutung kann eine segmentale Resektion durchgeführt werden.

Prävention

Primärprävention der Divertikelkrankheit1

- Regelmäßige körperliche Aktivität, Erhalt von Normalgewicht und ballaststoffreiche Kost, reich an Obst, Gemüse und Zerealien können zur Primärprophylaxe der Divertikulose empfohlen werden.

- Verzehr von rotem Fleisch sollte eingeschränkt werden.

- kein Zusammenhang mit dem Verzehr von Nüssen, Körnern, Mais und Popcorn oder Kaffeekonsum

- Nikotinabstinenz

- schädlichen Gebrauch von Alkohol vermeiden

- Regelmäßige Einnahme von Kortikosteroiden, Opioiden, postmenopausaler Hormonsubstitution und NSAR (nicht Coxibe) ist mit einem erhöhten Risiko für Divertikelkrankheit und Divertikulitis assoziiert.

- Die Risikoassoziation für Paracetamol bezieht sich vor allen Dingen auf Divertikelblutungen.

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Die Divertikulose bleibt bei 75–80 % der Patient*innen asymptomatisch.3

- In über 90 % sistieren Divertikelblutungen spontan.1

- Die restlichen 10 % können lebensbedrohlich sein und müssen interventionell oder operativ behandelt werden.

Komplikationen

- Akute Divertikulitis

- Abszesse

- Perforation

- Sepsis

- Fistelbildung

- Obstruktion

Prognose

- Die meisten Patient*innen mit Divertikeln bleiben asymptomatisch.

- 20–25 % der Patient*innen mit Divertikulose entwickeln im Laufe der Zeit Symptome aufgrund der Divertikel.3

- Eine erhöhte Prävalenz von kolorektalen Karzinomen bei Patient*innen mit Divertikulose lässt sich nicht belegen.1

- Divertikelblutung1

- Quote für Rezidivblutungen je nach klinischer Ausgangssituation und Art der Behandlung der Primärblutung von niedrig bis deutlich über 50 %

- Letalität der akuten Divertikelblutung ist vor allem abhängig von der Komorbidität. Die Blutung ist meist nicht die Todesursache.

Verlaufskontrolle

- Die Divertikelkrankheit erfordert keine speziellen Kontrollen.

- Kontrolle bei Divertikelblutung in Abhängigkeit von Schwere, Verlauf und Intervention

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

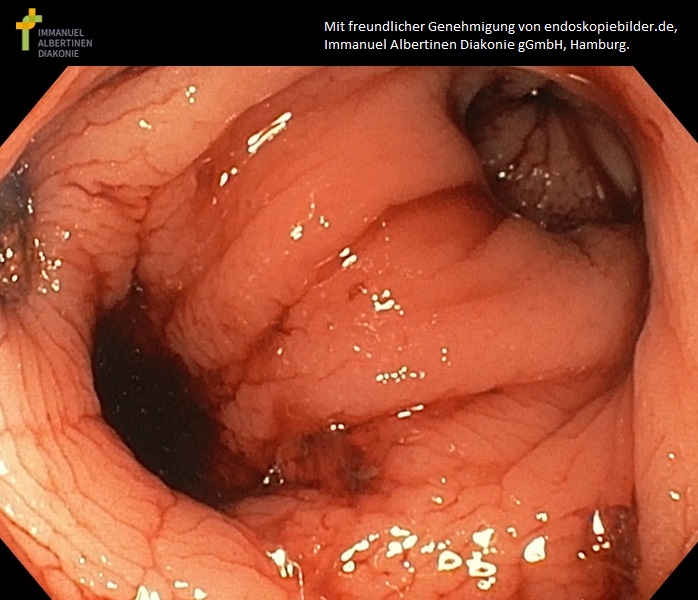

Divertikelblutung (mit freundlicher Genehmigung von endoskopiebilder.de, Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH, Hamburg)

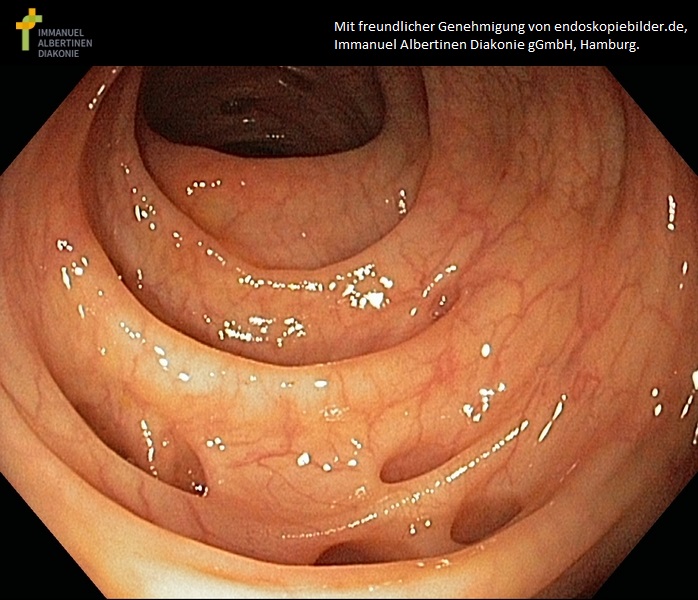

Divertikulose (mit freundlicher Genehmigung von endoskopiebilder.de, Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH, Hamburg)

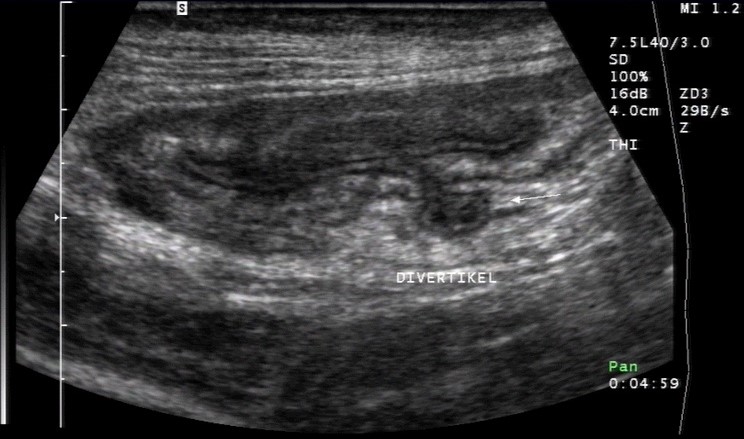

Sonografie: Kleines Divertikel (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Sonografie: Divertikulitis mit Kotstein im Divertikel sowie Imbibierung des Fettgewebes und Abszess (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Quellen

Leitlinien

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie e. V. (DGAV). Divertikelkrankheit/Divertikulitis. AWMF-Leitlinie Nr. 021-020. S3, Stand 2021. www.awmf.org

- European Society of Coloproctology: guidelines for the management of diverticular disease of the colon. 07 July 2020. onlinelibrary.wiley.com

Literatur

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie e. V. (DGAV). Divertikelkrankheit/Divertikulitis. Stand 2021. AWMF-Leitlinie Nr. 021-020 www.awmf.org

- European Society of Coloproctology: guidelines for the management of diverticular disease of the colon. 07 July 2020. onlinelibrary.wiley.com

- Stollman N, Raskin JB. Diverticular disease of the colon. Lancet 2004; 363: 631-9. PubMed

- Farrell RJ, Farrell JJ, Morrin MM. Diverticular disease in the elderly. Gastroenterol Clin North Am 2001;30: 475-96. PubMed

Autor*innen

- Marlies Karsch-Völk, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin, München

- Die ursprüngliche Version dieses Artikels basiert auf einem entsprechenden Artikel im norwegischen hausärztlichen Online-Handbuch Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL, https://legehandboka.no/).